|

令和4年11月21日から24日まで 新型コロナ感染拡大第8波の入口とマスコミで 取りざたされる中 全国旅行支援に便乗してJALマイレージの特典航空券を活用して 神戸の義父母の墓参りにかこつけて京都奈良の紅葉を楽しんできた。 気流の関係で飛行ルートが大幅に変更されて 羽田から松本上空を飛行 日本海に出てから大阪伊丹空港へのルートになった。 アルプス上空を飛行良いものが見られた |

|

神戸での墓参を終えて阪急電車で昼近くに京都嵐山に到着 さすがに1年前に訪れた時には閑古鳥が鳴いていた渡月橋は 外国人観光客も増えて平日にもかかわらず人出が凄い!! 渡月橋からの紅葉 |

|

竹林の小径 できるだけ人を入れずに撮影するのに苦労するほど |

|

竹林の小径 万葉集の歌碑のあるスポット |

|

落柿舎 手前の空地も含めて中学の修学旅行時代と変わらずの風景 |

|

常寂光寺の庭の紅葉 古都の寺の拝観には必ず拝観料を徴収される平均一人500円 JAFの割引は殆ど効かない ということでこのお寺は外から撮影 嵯峨野は何度も訪れているので参拝はカット |

|

丁度紅葉がベストでした 嵯峨野を散策後 京福電鉄嵐電に乗り四条大宮へ 阪急電車に乗り換え四条烏丸から 徒歩で五条にあるホテルへ 2泊するベッセルホテルカンパーナ京都五条は露天風呂の付いた 大浴場もあり快適でした |

|

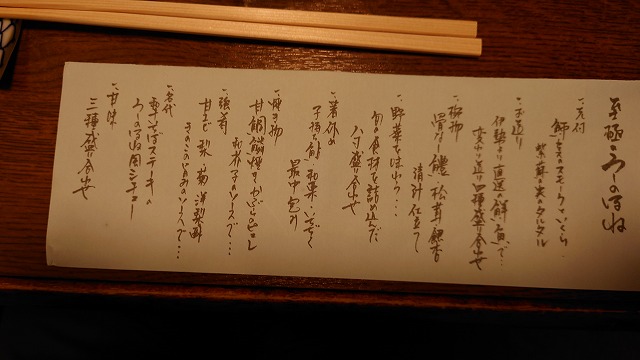

この日の夜は先斗町にある うしのほね 本店 と言う和食店にて |

|

個室を予約していたが 夏場は鴨川に面した床で食することができるそうだ |

|

変わったお造り 久しぶりに鱧を食した |

|

お吸い物にも鱧が すでにビールから日本酒に変わってます |

|

旬の野菜を使った八寸盛り合わせ |

|

箸休め 子持ち鮎 和栗 無花果の最中包み この後 アマダイの焼き物 強肴が続き |

|

デザートの前に このお店の自慢料理 和牛いちぼのステーキシチュー 久しぶりに美味しい和食のコースを堪能した |

|

2日目 レンタカーを借りて北山方面 高山寺・西明寺・神護寺方面に 腰痛持ちの連れは登りの階段が無理でショートカット 小生も神護寺をカットして 高山寺と西明寺から車を止めたの高山寺に 舞い戻って神護寺門前で連れをピックアップ |

|

高山寺の紅葉はいまいちでした |

|

高山寺 開山堂 ここのもみじはまあまあ |

|

高山寺 金堂 |

|

西明寺 西明寺は真言宗大覚寺派に属し、槙尾山と号す 高雄山・神護寺、栂尾山・高山寺とともに、三尾の古刹の一つとして知られている 清滝川のせせらぎと共に、春の桜や山つつじ、初夏の新緑、秋の紅葉 冬の雪景色といった四季折々の自然美の豊かな山寺です |

|

苔に落葉 |

|

神護寺を後に 詩仙堂に向かう途中仁和寺で途中下車 |

|

御室仁和寺のモミジは紅葉真っ盛りでした |

|

風鈴は季節外れですが なんとなく風情がありました |

|

紅葉のグラデーションが何とも言えません |

|

仁和寺御所庭園 |

|

江戸時代に作られた庭園を中心に近代に整えられた |

|

園池のある北庭は江戸時代の庭園 |

|

本年竜王戦七番勝負第2局 藤井聡太竜王VS広瀬章人八段の対決が行われた 藤井竜王が勝利し1勝1敗の五分とした |

|

詩仙堂に到着 詩狩野探幽筆による中国三十六詩仙の肖像を掲げた詩仙の間にちなみ、詩仙堂と呼ばれる 添水の音が響く唐様庭園は見事仙堂は |

|

白砂に重なるサツキの常緑とモミジの赤が見事に調和する唐様庭園が見どころ。畳に座して額縁風に望む秋の紅葉庭園は格別 今日一のショット |

|

左に人が映り込んでしまいました |

|

紅葉が進んで落葉が屋根の上に |

|

ここでも人出が多くありましたが 祇園や嵐山ほどではありません |

|

こんなアングルも |

|

今日の最後は東山の泉涌寺に久々に行きました 東福寺の北にあります |

|

泉涌寺は 東山三十六峰の一嶺 月輪山のふもとに佇む 皇室の菩提寺としてまた諸宗兼学の道場として壮麗な堂宇が甍を連ね 幽閑脱俗の仙境 清浄無垢の法城となっている |

|

明治15年(1882)霊明殿炎上とともに、庫裡・書院も焼失し、明治天皇は 、霊明殿の再建と併行して京都御所内にある皇后宮の御里御殿をお移しになりました この建物は文化15年(1818)に造営されたものです。御殿は西に御車寄があり これに続く一棟は六室に別れ、南側は西から侍従の間、勅使の間、玉座の間、 北側は西から女官の間、門跡の間、皇族の間と呼んでいます |

|

特別公開の霊明殿は、明治17年に再建された宸殿(しんでん)風の建物で、 荘厳な堂内には歴代天皇の位牌を祀る。また御所から移築した御座所は、現在も皇族の方 が休憩時に使用される建物で、江戸時代の宮廷絵師・土佐派の筆による「錦花鳥」の 障壁画で飾られた「玉座の間」ほか「皇族の間」「女官の間」など6室に分かれている 。皇族の念持仏三十数体を祀る海会堂(かいえどう)や、池泉式庭園もみどころ |

|

紅葉が見ごろでした |

|

額縁構図 |

|

3日目 雨模様で京都駅からJRみやこじ快速で奈良駅へ 猿沢の池付近の ならの名物 柿の葉寿司を食すべく 創業160年の老舗 平宗 のレストランへ |

|

連れが頼んだ茶粥のセット |

|

小生が食したそうめんのセット 一杯のあてに鳥のから揚げがついてました |

|

昼食後 興福寺 東大寺に向かう途中に 元興寺がありました ここは初めての訪問でした |

|

蘇我馬子が飛鳥に建立した日本最古の本格的仏教寺院である法興寺( 飛鳥寺)が 平城京遷都に伴って平城京内に移転した寺院 奈良時代には近隣の東大寺、興福寺と並ぶ大寺院であったが、中世以降次第に衰退した |

|

興福寺 東金堂と五重塔 藤原氏の祖鎌足とその子息不比等ゆかりの寺院で藤原氏の氏寺で 古代から中世にかけて強大な勢力を誇った 古都奈良の文化財の一部として世界遺産に登録されている |

|

興福寺 南円堂 |

|

東大寺 南大門 さすがに修学旅行の生徒たちを見かけました |

|

東大寺の正門である 天平創建時の門は平安時代に大風で倒れた 現在の門は鎌倉時代、東大寺を復興した重源上人が、新たに宋様式を採り入れた 大仏様(だいぶつよう)によって再建したもので、 今はない鎌倉再建の大仏殿の威容を偲ばせる貴重な遺構である |

|

南大門から 大仏殿を |

|

三社託宣池より 若草山を望む |

|

鹿のお出迎え |

|

三社託宣池 池に映り込んだ逆さモミジ |

|

二月ドウに向かう小径 |

|

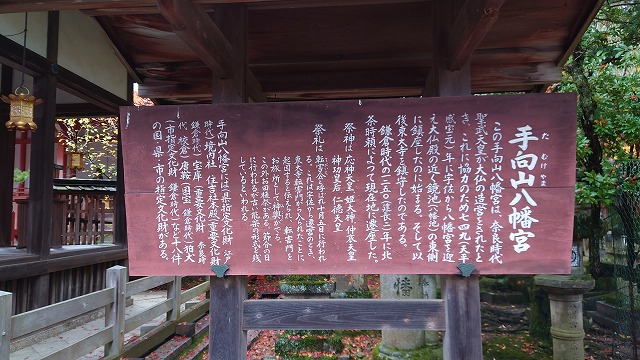

二月堂の隣に鎮座する手向山八幡神社 由緒書 |

|

手向山八幡神社 百人一首にも詠まれている手向山は紅葉の名所 鎌倉期公慶上人の再建によって守護神を現在地に移した 校倉造の宝庫を持つ。 |

|

閼伽井屋(あかいや)は大仏殿に次ぐ東大寺境内の観光スポットである『二月堂』の 近傍にある小さな建物 仏さまがお祀りされているような建物ではなく東大寺で行われる儀式の中でも とりわけ有名な『お水取り』の儀式そのものが行われる神聖な空間となっている |

|

「修二会」のクライマックスにあたる3月13日の午前2時ころに閼伽井屋の建物内部 にあたる「若狭井」と呼ばれる井戸から神聖な水を汲み上げ、 仏前にその水をお供えするという儀式のことを「お水取り」と呼んでいる |

|

|

|

二月堂より大仏殿方面を望む |

|

東大寺鐘楼(しょうろう)は、東大寺大仏殿東側の高台にある、 鐘を吊るした建築物です。高さ3.86m、口径2.71m、重さ26.3tという 巨大な鐘は、天平勝宝4年(752年)に鋳造された、とても古いものです 。滋賀県の三井寺、京都府の平等院・神護寺などとともに、 国内を代表する梵鐘であるため、「奈良太郎」とも呼ばれています |

|

大仏殿 |

|

4日目 朝ホテルの部屋でテレビを見ていたら NHKが生中継でこのお寺(正暦寺)の生中継をやっていて急遽やってきた 駐車場にはまだNHKのクルーの乗った中継車などが止まってました |

|

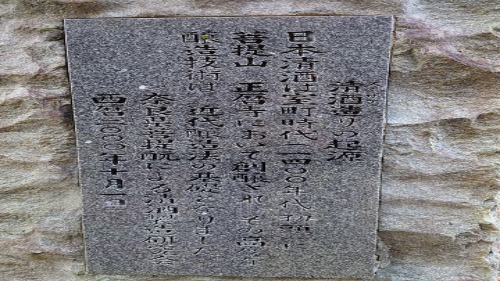

正暦寺は奈良市東南の郊外の山間にあるお寺です。992(正暦3)年、 一条天皇の勅命を受けて兼俊僧正(藤原兼家の子)によって創建されました このお寺は清酒発祥の地です 本来、寺院での酒造りは禁止されていましたが、神仏習合の形態をとる中で、鎮守や天部の仏へ献上するお酒として、荘園からあがる米を用いて寺院で自家製造されていました。 このように荘園で造られた米から僧侶が醸造するお酒を「僧坊酒」と呼んでいます。正暦寺は創建当初は86坊、多い時には120坊を抱え、大量の「僧坊酒」を作る筆頭格の大寺院でありました。 当時の正暦寺では、仕込みを3回に分けて行う「三段仕込み」や麹と掛米の両方に白米を使用する「諸白造り」、酒母の原型である「菩提酛造り」、さらには腐敗を防ぐための火入れ作業行うなど、近代醸造法の基礎となる酒造技術が確立されていました。 |

|

ここのもみじは圧巻でした |

|

NHKが中継するだけのことはありました |

|

これから数枚は正暦寺の紅葉です |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

正暦寺 境内図 |

|

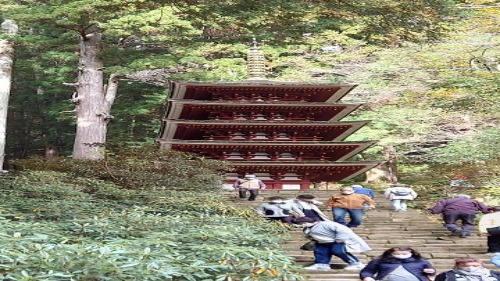

正暦寺の次に向かったのは 室生寺でした 奈良時代末 東宮(のちの桓武天皇)の病気平癒を願った興福寺の僧賢憬(賢璟)が 創建 その後一時衰退したが江戸元禄年間徳川綱吉の生母桂昌院の庇護を受け 再興された このころから 同じ真言宗で女人禁制だった高野山金剛峰寺に対し 室生寺は女人の参詣を許可 そのため女人高野と呼ばれ女性の進行を集めた |

|

奈良市内からはバス便で少し不便なところにあるお寺なので参拝者は少なめでした このお寺に来るのは数十年ぶりでした |

|

紅葉がきれいでした |

|

山門 |

|

京都よりは奈良は人が少なく落ち着いていました |

|

紅葉真っ盛り |

|

緑から紅にグラデーションが実に良い |

|

境内もゆっくり参拝できました |

|

|

|

有名な室生寺の五重塔 |

|

本堂でお参りした帰り |

|

水のあるところの紅葉は一段と美しい |

|

水面に映るモミジ |

|

室生寺の次に談山神社へ向かう 談山神社は 飛鳥・法興寺で行われた蹴鞠会において 出会った中大兄皇子(天智天皇)と 中臣鎌足(藤原鎌足)が 藤の花の盛りの頃 談山神社本殿裏山で極秘の談合がされた これにちなんで神社の名前を談山神社と言うようになったようだ |

|

十三重塔 |

|

|

|

談山神社 拝殿 |

|

|

|

|

|

神廟拝所(旧・講堂)から十三重塔を望む この神社を最後に奈良駅まで戻り レンタカーを返却 |

|

JR奈良駅前 旧駅舎が観光案内所に この場所は平城京の大極殿跡の様です こより空港行リムジンバスで伊丹・大阪空港に向かい最終便で 東京に戻りました |